2014年度全国进口食品质量安全状况白皮书分析

2014年,随着全球经济一体化的深入发展,我国进口食品贸易规模持续扩大,进口食品已成为国内市场的重要补充。为全面评估进口食品质量安全状况,国家相关部门发布了《2014年度全国进口食品质量安全状况白皮书》,旨在总结贸易食品的安全管理成果、识别潜在风险,并推动监管体系的完善。

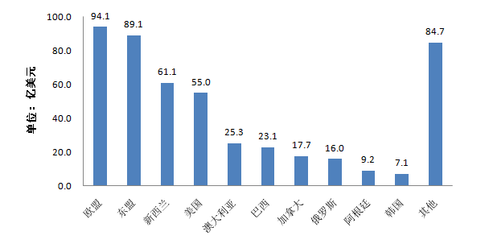

从贸易规模来看,2014年我国进口食品总量较往年显著增长,主要涉及乳制品、肉类、水产品、谷物及食用油等大类。进口来源地覆盖全球多个国家和地区,其中欧盟、美国、澳大利亚、新西兰等成为主要供应方。数据显示,进口食品的多样化丰富了国内市场选择,但也带来了复杂的安全监管挑战。

在质量安全方面,白皮书指出,2014年进口食品总体合格率保持较高水平,超过98%。通过严格的口岸检验检疫程序,相关部门成功拦截了多批不合格产品,主要问题包括微生物污染、农药残留超标、添加剂滥用以及标签标识不规范等。例如,部分乳制品和肉类产品中被检出沙门氏菌等病原体,而一些预包装食品则存在成分标注不实的问题。这些不合格产品均被依法退运或销毁,有效保障了消费者权益。

白皮书还强调了风险管理与源头管控的重要性。2014年,我国加强了与主要出口国的合作,推动建立了信息共享和应急响应机制,同时对高风险食品实施了重点监控。例如,针对婴幼儿配方奶粉、海鲜等敏感品类,提高了抽样检测频率,并引入了追溯系统,确保问题产品可追查、可召回。

白皮书分析了进口食品安全事件的主要成因,包括国际生产标准差异、运输储存环节的污染以及不法商家的欺诈行为。为此,我国在2014年进一步完善了法律法规,如修订《食品安全法》,并加大了对违法进口行为的处罚力度,提升了整体监管效能。

白皮书建议继续强化国际合作、提升检测技术、普及消费者教育,以应对日益复杂的进口食品贸易环境。总体而言,2014年我国进口食品质量安全状况总体稳定,但需持续关注新兴风险,确保“舌尖上的安全”。

如若转载,请注明出处:http://www.shamsrec.com/product/578.html

更新时间:2026-02-02 16:18:59